Das Leben von Erika und Richard Arlt ist ein Spiegel der deutschen Geschichte des 20. Jahrhunderts.

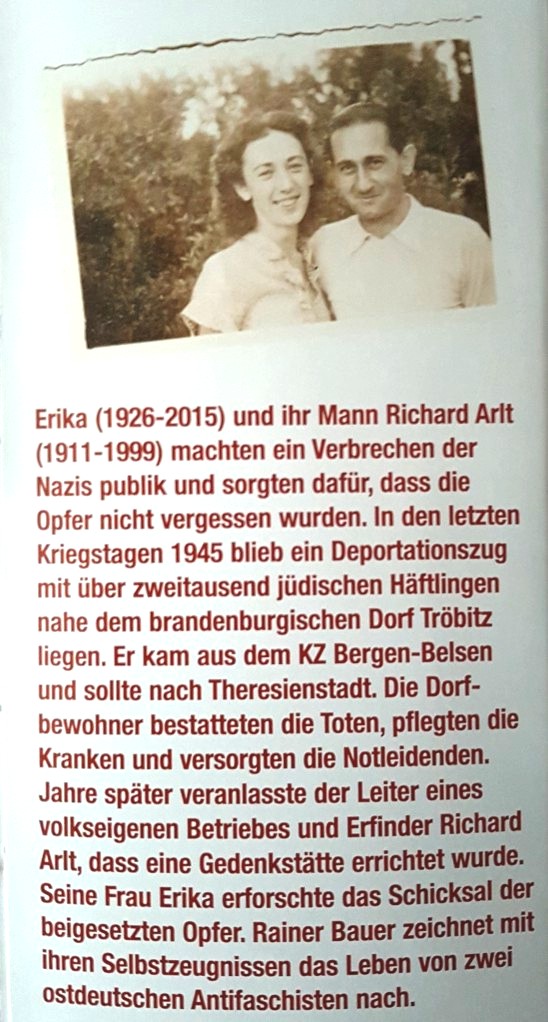

Die Rückseite:

Dokumente zum Verlorenen Transport

Die Geschichte des Verlorenen Transports (Auszug aus Erika Arlt: Niemals Vergessen, S.6-7)

Als es auch für die faschistischen Machthaber

offenbar wurde, daß das Ende ihrer Herrschaft nicht mehr aufzuhalten

war und die letzten Stunden des "Dritten Reiches" angebrochen waren,

setzten sie den Plan der Vernichtung der in den Konzentrationslagern

und Zuchthäusern eingekerkerten Menschen in die Tat um. Himmler, der

Reichsführer der SS hatte angewiesen, kein Konzentrationslager und

"keinen Häftling lebend" in die Hände des Feindes fallen zu lassen.

Die SS verlud die Häftlinge der Konzentrationslager in Waggons oder

schickte sie auf Todesmärsche, um sie in eigens dafür eingerichteten

Vernichtungslagern oder Todesschiffen umzubringen. Mit dem Mord an

ihren Opfern wollten die Naziverbrecher die Zeugen ihrer Bluttaten

beseitigen.

Als sich britische Truppen der alliierten Armeen

dem Konzentrationslager Bergen-Belsen im Landkreis Celle in der

Lüneburger Heide näherten, wurden auch die Häftlinge aus

Bergen-Belsen "evakuiert", das heißt, in Waggons verladen, um in den

Gaskammern anderer Konzentrationslager umgebracht zu werden.

In Ausführung der Anweisung Himmlers wurden diese

unglücklichen Menschen von den SS-Schergen wie Vieh in die Waggons

gepreßt. Das Ankunftsziel sollte das in Böhmen gelegene

Konzentrationslager Theresienstadt sein.

Nach einem Bericht

Werner Weinbergs, geb.

1915, wohnhaft USA, eines Überlebenden des Transportes, wurden

Anfang April 1945 insgesamt drei Züge, beladen mit Gefangenen des

Konzentrationslagers Bergen-Belsen , abtransportiert.

Am 6. und 7. April 1945 verließen zwei Züge das

Lager. Der letzte Transport wurde am 9. April 1945 zusammengestellt.

Etwa 2.500 Häftlinge, meist jüdischer Herkunft, waren auf engstem

Raum zusammengepfercht, um in den Tod geschickt zu werden.

Am ersten und zweiten Tag blieb der Zug an der

Laderampe stehen, dann wurden die Türen geschlossen und von außen

verriegelt. Nach Mitternacht des zweiten Tages begann der Zug, sich

langsam vorwärts zu bewegen.

Am dritten Tag, dem 11. April, stand der Zug

außerhalb einer kleinen Stadt - Soltau - nur 25 Kilometer von

Bergen-Belsen entfernt.

Am 6. Tag nach Verlassen des Lagers, dem 15. April,

war der Zug bis Lüneburg gekommen, hatte also gerade 75 Kilometer

zurückgelegt.

Danach überquerte der Zug bei Lauenburg, ungefähr

40 Kilometer südlich von Hamburg, die Elbe. Weiter ging es in

Richtung Berlin. [Am 16.4. hielt der Zug bei

Wittenberge und geriet in einen Luftangriff, dem zahlreiche Insassen

zum Opfer fielen] Berlin zu durchqueren dauerte volle zwei

Tage.

Der Zug bewegte sich südwärts weiter über Luckenwalde, Lübben und Lübbenau. Der Zug fuhr sehr langsam und stand oft für längere Zeit. [am 17. oder 18. April erreichte er Schipkau bei Senftenberg, wo er 2 Tage nicht weiterkam]. Die ganze Zeit hatten diese unglücklichen Menschen ohne ausreichende Nahrung und unter katastrophalen sanitären und hygienischen Bedingungen im Zug verbracht und ein Ende der schrecklichen Fahrt war für die Insassen nicht abzusehen.

Während der Fahrt der Fleckfieber ausgebrochen und

viele Häftlinge verstarben daran, ebenso wie an Erschöpfung und

Unterernährung. Hielt der Zug, wurden die Türen durch die SS

geöffnet, die Toten ausgeladen und in der Nähe des Bahndammes

begraben.

Werner Weinberg schreibt

dazu:

"Das tägliche Begräbnis der Toten wurde immer

besser organisiert, es erhielt sogar etwas Würde. Wir wählten eine

passende Stelle in einer Wiese oder im Wald und schaufelten ein

Grab, dessen Größe von der jeweiligen Anzahl der Toten aus dem Zug

abhing. Die Toten wurden jetzt bekleidet begraben, während man im

Lager alle Kleidung weggenommen hatte, um sie für die Lebenden zu

gebrauchen. Das Zudecken des Grabes hing von der Zeit ab. Es konnte

geschehen, daß die Lokomotive pfiff, und wir zum Zug rennen mußten,

bevor wir unsere Aufgabe beendet hatten. Doch wenn genug Zeit da

war, sprach jemand ein Gebet."(1)

So ruhen entlang des Transportweges des dritten Zuges Tote verschiedener Nationalität. Namentlich erfaßt wurden 138 Tote.

Richard Bleiweiß, ein

weiterer Überlebender des Transportzuges, geb. 12.12.1906, wohnhaft

in Dresden, berichtet:

Unser Zug war der letzte, der

von Bergen-Belsen abging. Er war in letzter Minute zusammengestellt

worden, denn die alliierten Armeen waren im Vormarsch. Etwa 2.500

Frauen, Männer und Kinder wurden in Waggons zu 70 bis 80 Personen

zusammengepfercht. Alles starrte vor Schmutz. Unsere Nahrung bestand

aus roten Rüben und Kraut. Falls jemand versuchte, den Waggon zu

verlassen, wurde er geschlagen. Die erste Station war Soltau bei

Celle. Da kam der Werkmeister an unseren Zug. "Kameraden, Ihr seid

frei!" rief er. Aber die Engländer unternahmen nichts, um uns zu

befreien. Sie ließen den Zug weiterfahren. Auf einem anderen Bahnhof

kamen wir in einen starken Luftangriff, und ein Treffer ging in

unseren Zug. Es war wohl auf der 2. oder 3. Station hinter

Bergen-Belsen. Die Toten wurden aus dem Zug geworfen. Der Transport

ging weiter über Berlin nach Falkenberg/Elster. Hitlerjungen liefen

mit Maschinenpistolen herum. Dann fuhr der Zug nach Beutersitz. Der

Werkleiter vom BKW,

Rothkegel, ließ eine Lok

bringen, und wir wurden mit der Werkbahn von Beutersitz nach Tröbitz

gebracht.

Bereits am 20. April 1945 rollte durch Tröbitz ein fast

gespensterhaft wirkender Zug in Richtung Falkenberg. Weiße

Tücher flatterten an den Waggons. Da auf dem Bahnhof Falkenberg

die Eisenbahnbrücke bei einem Fliegerangriff durch Bomben

zerstört war, kam der Zug in dieser Richtung nicht weiter. So

stand er mit den Häftlingen fast drei Tage auf den

Reichsbahngleisen.

Auf dem linken Gleis stand der Zug aus Bergen-Belsen bei Langennaundorf am Bahnkilometer 101,6. Am Ende des Schienenstranges befindet sich die Brücke über die Schwarze Elster. Mit einer Lok des Anschlußgleises der Beutersitzer Kohlenwerke wurde er zum Bahnkilometer 106,7 in die Nähe der Brikettfabrik Wildgrube gebracht wurde. Diese Lok fuhr der Lokführer Paul Müller aus Beutersitz, der sich dazu bereit erklärte, was zu dieser Zeit nicht ganz ungefährlich war, da in Beutersitz und Umgebung Kampfhandlungen stattfanden. Wenn hier als Ortsangabe die Kilometersteine 101,6 und 106,7 der Deutschen Reichsbahn angegeben sind, so deshalb, weil an diesen Stellen Tote des Zuges ausgeladen und in Massengräbern beigesetzt wurden. Dabei ist zu berücksichtigen, daß der Zug vor der Brücke über die Schwarze Elster zum Stehen kam und mit 60 Waggons und einer Länge von ca. 600 Meter fast bis an die Fernverkehrsstraße 101 reichte.Die Brücke über die Schwarze Elster bei Langennaundorf wurde am 21.04.1945 durch Angehörige der faschistischen Wehrmacht gesprengt.

23. April 1945 – Tag der Befreiung

Die Sowjetarmee setzte in den Tagen des Monats April 1945 ihren Vormarsch auf deutschem Boden beharrlich fort. Während der Brennpunkt der Kämpfe in den Berliner Stadtbezirken lag, näherten sich Truppenteile der 1. Ukrainischen Front auch unserem Kreisgebiet. Panzerfaust, Panzerschreck, Panzersperren, Volkssturm und Werwolf konnten den Sieg der sowjetischen Befreier nicht mehr verhindern.

Am 21. April 1945 wurden Finsterwalde und Doberlug-Kirchhain

durch die Soldaten und Offiziere der Roten Armee vom

Hitlerfaschismus befreit.

Am 23. April folgten weitere Städte und Gemeinden der näheren

Umgebung wie Bad Liebenwerda, Falkenberg, Übigau und Herzberg.

In der Gemeinde Tröbitz wurden die ersten sowjetischen Soldaten

von Bewohnern des Nordfeldes am Sonntagfrüh, dem 22. April 1945

gesehen.

Bis zum Sonntag, dem 22.04.1945, war in der Villa der Werhahns

ein Stab der faschistischen Wehrmacht untergebracht. Der

Industrielle Werhahn war Ende Januar 1945 in Tröbitz verstorben.

Die „gnädige Frau“, wie sich Frau Werhahn anreden ließ, hatte es

vorgezogen, sich in Richtung Westen abzusetzen. Am

22./23.04.1945 brannte die Villa der Werhahns. Es wurde

vermutet, daß sie von den abziehenden Offizieren der

faschistischen Wehrmacht in Brand gesteckt wurde, so daß

keinerlei Dokumente zurückblieben. Einige verantwortungsbewußte

und mutige Bürger aus Tröbitz sorgten dafür, daß die vorgesehene

Sprengung der Straßenbrücke in der Nähe der alten

Abraumwerkstatt (Straße nach Schönborn – Doberlug) verhindert

wurde.

Der 23. April 1945 war der Tag der Befreiung vom

Hitlerfaschismus für Tröbitz. Dieser Tag sollte eigentlich ein

Tag der Freude und neuer Hoffnung sein, da der braune Spuk nun

endlich vorbei war. Doch an diesem Tag wurde noch einmal das

ganze Ausmaß der faschistischen Barbarei offensichtlich. Als die

Soldaten der Roten Armee den Zug am 23. April 1945 fanden und

die Waggons öffneten, bot sich ihnen ein Bild des Schreckens und

des Grauens. In vielen Waggons lagen zwischen den noch lebenden

Menschen Tote, die während der letzten Tage und Stunden

verstorben waren. Die Soldaten und Offiziere der Roten Armee

sahen sich tausenden ausgemergelter, hungriger und todkranker

Menschen gegenüber.

Eine Überlebende des Transportes, Judy Gross (verh. Morten), die

im Frühjahr 1945 gerade 13 Jahre alt war, schildert diesen

Augenblick: „Befreiung erschien uns in Form eines Russen auf

dem Pferd. Wir schrien alle zusammen, unser wunderbarer

russischer Befreier und seine Zugladung Juden, die beide

abküßten, ihn und das Pferd".

Für die etwa 2000 Überlebenden des Vernichtungstransportes tat

schnelle Hilfe not, um die halbverhungerten und kranken Menschen

zu retten und ihnen ein Leben in Freiheit zu sichern. Die

Soldaten und Offiziere der Roten Armee taten alles, um die Not

dieser unglücklichen Menschen zu lindern. Sie stellten

Verpflegung und Medikamente zur Verfügung und leisteten

ärztliche Hilfe, meist mit primitiven Mitteln. Unter den

ehemaligen KZ-Häftlingen befanden sich auch jüdische Ärzte, die

sich – soweit sie dazu in der Lage waren – sofort selbstlos zur

Pflege und Behandlung der erkrankten Menschen zur Verfügung

stellten.

Viele Tröbitzer Einwohner legten Hand an und halfen, den Zug zu

entladen. Die Verstorbenen wurden in unmittelbarer Nähe der

Gleisanlagen in zwei Massengräbern beerdigt (Wildgrube und

Blockstelle). Eine große Anzahl jüdischer Menschen wurde in den

Häusern und Baracken des Lagers Nordfeld (ehemalige

Kriegsgefangenenbaracken) untergebracht. Andere wohnten bei

Tröbitzer Familien. Mehrere junge Frauen und Mädchen sowie auch

Männer des Ortes Tröbitz pflegten die kranken Menschen und

kochten in einer großen Gemeinschaftsküche für sie das Essen.

Doch dann kamen angsterfüllte Tage und Wochen. Die schreckliche,

ansteckende Krankheit, das Fleckfiber, beherrschte den Ort

Tröbitz.

Mit großer Verantwortung und umsichtig wurden durch die

sowjetische Kommandantur Maßnahmen eingeleitet, damit die

gefährliche Krankheit sich nicht auf andere Ortschaften

ausweiten konnte. Ohne Genehmigung konnte niemand in den Ort

hinein und niemand heraus. Durch die tatkräftige Hilfe der

Soldaten der Roten Armee, der sowjetischen und jüdischen

Ärzte sowie des Sanitätspersonals konnte die Epidemie

gebannt werden. Trotzdem starben nach der Befreiung noch 320

Frauen, Männer und Kinder an dieser schweren Krankheit.

Keine noch so aufopferungsvolle Pflege und Hilfe konnte sie

retten. Die genaue Zahl der Verstorbenen läßt sich nicht

mehr feststellen, da von den im Nordfeld Verstorbenen keine

vollständigen Totenlisten vorliegen.

Abschrift eines Protokolls vom 2. Februar 1946

P r o t o k o l l

------------------

Am 24. April 1945 in der Nähe von Tröbitz wurde der

Ausländertransport von 2500 Personen befreit von der

Roten Armee und von diesen Transport sind hier 320

Personen verstorben an Fleckfieber und Erschöpfung.

Dieses Protokoll bestätigen:

Der Bürgermeister,

Kühne

Wachtmeister,

Schimpfkäse

USA.Staatsangehöriger,

Bleiweiss

Tröbitz, den 2. Februar 1946.

Es ist eine große Tragik. Diese unglücklichen Menschen

warteten sehnsüchtig auf den Tag ihrer Befreiung. Sie wurden

befreit. Sie hofften, nun endlich in Freiheit und

menschenwürdig leben zu können – und mußten dennoch sterben.

Doch auch Tröbitzer Bürger infizierten sich mit Fleckfieber.

26 verstarben nach den Tagen der Befreiung vom

Hitlerfaschismus an dieser schrecklichen Krankheit. Meist

waren sie bei der Pflege der Kranken eingesetzt. Bisher

wurde immer die Zahl 46 genannt, die durch Fleckfieber

verstarben. Nachforschungen ergaben, daß am 23. und 24.

April 1945 18 Tröbitzer Bürger, die namentlich bekannt sind,

umkamen. Als Todesursachen sind vermerkt: Freitod durch

Öffnen der Pulsadern, Erhängen, Ertrinken, Erschießen sowie

Tod durch Kriegseinwirkungen und 2 normale Todesursachen.

Tröbitz Nordfeld und der Werhahn-Konzern

Die Landschaft von Tröbitz und der Nachbargemeinden Domsdorf

und Wildgrube ist vom Braunkohlenbergbau geprägt. Um 1900

begann die Gewinnung der Braunkohle aus Tief- und Tagebauen.

In dieser Zeit wurde auch die Grube "Hansa" in Tröbitz

eröffnet und der Ort entwickelte sich zu einer

Industriegemeinde. 1968, nach der Auskohlung der Tagebaue,

wurde der Betrieb umprofiliert und war bis 1990 Bestandteil

des Kombinates Landmaschinen. Die Grube "Hansa" gehörte zum

Werhahn-Konzern. Die Familie Werhahn ist verwandt und

verschwägert mit dem früheren Bundeskanzler der BRD, Konrad

Adenauer. Der Werhahn-Konzern existiert noch heute als

weitverzweigtes Unternehmen in der Bundesrepublik

Deutschland.

Der totale Zusammenbruch des faschistischen Staates im Mai

1945 hinterließ nicht nur materielle Schäden größten

Ausmaßes. Über sechs Jahre dauerte der von den

Hitlerfaschisten angezettelte zweite Weltkrieg. Die

deutschen Imperialisten und Militaristen hatten in ihrer

Profitgier nach einer Neuaufteilung der Welt Millionen

Menschen auf den Schlachtfeldern verbluten lassen. Millionen

Männer, Frauen, Kinder und Greise wurden in den

Konzentrationslagern gequält und ermordet. In die Millionen

ging auch die Zahl der Menschen, die aus den von der

faschistischen Wehrmacht überfallenen Ländern Europas nach

Deutschland verschleppt und als Arbeitssklaven ausgebeutet

wurden. Für die kapitalistischen Unternehmen war es

selbstverständlich, daß sie zur Erhöhung ihres Profites auf

die Gefangenen der überfallenen Länder zurückgriffen.

Auch der Werhahn-Konzern in Tröbitz bereicherte sich durch

die Ausbeutung der Arbeitskraft der verschleppten Menschen.

Bei primitiver Unterkunft und schlechter Ernährung wurden

die Gefangenen zu körperlich schwerer Arbeit in der Grube

"Hansa" eingesetzt. Die Entlohnung der Gefangenen und

Zwangsarbeiter war an keine gesetzliche Regelung gebunden

und eine zusätzliche Gewinnquelle für den Konzern.

Im Nordfeld, ca. 2,5 km vom Ort entfernt, waren die

Kriegsgefangenen und Zwangsarbeiter untergebracht.

Wohnbaracke im Lager Nordfeld

Als "Nordfeld" wurde eine Schachtanlage der Grube "Hansa"

bezeichnet, die zu den Senftenberger Kohlenwerken gehörte

und dem Werhahn-Konzern unterstand. In dieser Schachtanlage

wurde die Kohle bis Anfang der 20er Jahre im Tiefbau

gewonnen. Mit dem Aufschluß des Ostfeldes, das an das

Nordfeld unmittelbar angrenzte, kam 1927 eine Förderbrücke

zum Einsatz und die Schachtanlage wurde stillgelegt. An

Gebäuden befand sich dort lediglich eine niedrige

Steinbaracke, die als Maschinenhaus und Aufenthaltsraum für

die Belegschaft diente.

Nach dem Überfall der deutschen Faschisten auf Polen im

September 1939 wurde zur Unterbringung polnischer

Kriegsgefangener im Nordfeld zunächst eine Wohnbaracke

eingerichtet. Später, als immer mehr Gefangene ins Lager

kamen, wurden noch 3 Holzbaracken und 2 Steinhäuser zur

Unterbringung der Gefangenen und des Wachpersonals gebaut.

Eine große Holzbaracke diente halb als Wohnbaracke und halb

als Gemeinschaftsraum mit anschließender Küche und

Essenausgabe.

(1) Werner Weinberg "Wunden, die nicht heilen dürfen"

(2) Liebenwerdaer Kreiszeitung Nr. 11 vom 18.03.1965

Seite 4

(3)

Gedenkstätten der Arbeiterbewegung in den Kreisen

Finsterwalde - Luckau - Calau und Lübben